建州以来文山州国民经济发展成就综述

文山州属“老少边穷山战”的欠发达地区,1958年建州以来,经历了援越抗法、援越抗美及十多年的对越自卫反击战,从1992年开始,文山州才从“一切为了前线,一切为了胜利”转移到以经济建设为中心的轨道上来,支援战争使文山人民错过了与全国各地集中精力搞建设、抓发展的机遇,改革开放比内地整整晚了14年。参战期间,文山州经济发展跌宕起伏。从1992年战后恢复重建,在州委、州政府的正确领导和全州各族人民共同努力下,国民经济保持持续稳步发展。

一、国民经济持续发展,综合实力显著增强

据初步测算,2017年,文山州实现地区生产总值809.11亿元,是1958年(1.68亿元)的482倍,其中:1978年全国进入改革开放时,文山州地区生产总值为3.25亿元,1992年开始战后恢复重建时,地区生产总值为17.60亿元。人均GDP从1958年的116元增加到2017年的22299元。60年的风雨历程,文山经济实现跨越式发展,综合实力显著增强,核心竞争力持续提升,取得了骄人的业绩。

(一)文山经济波动式持续快速增长

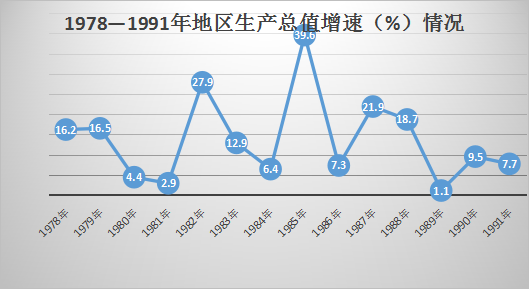

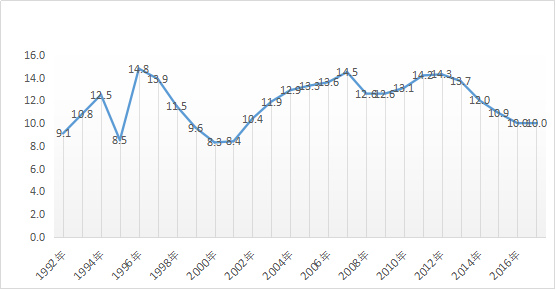

1978—2017年,文山地区生产总值年均增长速度达到12.2%,经济发展呈现前期增长缓慢,中期跌宕起伏,后期持续快速发展的态势。受战争影响,建州初期至改革开放前,文山地区生产总值几乎无增长甚至个别年份出现负增长,改革开放至战争结束前的14年间(1978—1991年),增速波动明显,见下图1,其中有7年两位数增长,7年是个位数增长,增长率最高的1985年为39.6%,最低的1989年仅增长了1.1%。1992年战争结束后,文山州开始以经济建设为中心,集中精力搞建设、抓发展,国民经济走上持续快速发展轨道,实现跨越式增长,1992—2017年,地区生产总值年均增长11.9%,战后恢复初期,经济呈波动发展,2002年开始,文山地区生产总值连续16年保持两位数持续快速增长,见下图2。

图1 1978—1991年地区GDP增速(%)

图2 1992—2017年地区GDP增速(%)

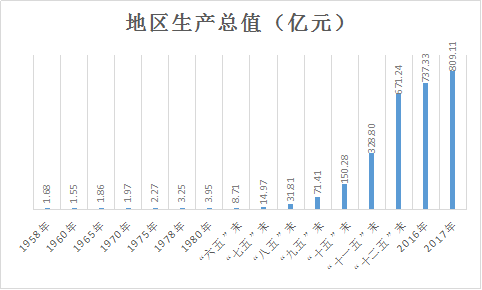

(二)经济总量不断越上新台阶

1958—1977年间,文山地区生产总值一直在2亿元左右徘徊;战争结束前,经济总量低于20亿元。战后恢复重建,文山经济持续发展,经济总量呈现持续扩张态势,地区生产总值由1992年的17.60亿元跃升至2017年的809.11亿元。从1992年开始,用7年的时间达到50亿元台阶,从1992年的17.60亿元上升到1998年的55.42亿元;用5年时间跨越100亿元关口,从1999年的63.21亿元上升到2003年的100.76亿元;此后在2004—2010年的7年里,文山地区生产总值平均每三年增加100亿元,2010年超300亿元,达328.80亿元;2011—2017年文山地区生产总值平均每三年增加200百亿元,2017年突破800亿元,达到809.11亿元,见下图3。

图3 部分年份及五年规划末地区GDP

注:“六五”是1981—1985年;“七五”是1986—1990年;“八五”是1991—1995年;“九五”是1996—2000年;“十五”是2001—2005年;“十一五”是2006—2010年;“十二五”是2011—2015年

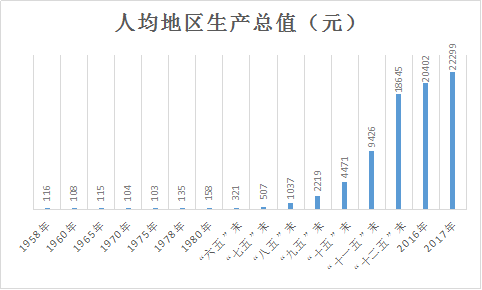

(三)人均地区生产总值明显增加

1958—2017年,文山人均地区生产总值增长了191倍。1958年文山人均地区生产总值仅116元,到1978年只有135元,到1992年也仅为587元。1995年文山人均地区生产总值才突破1000元的关口,达1037元;2011年突破万元大关,达到11308元;2016年突破20000元,2017年达到22299元。经济的快速发展大大提升了文山的实力,有力地推动了经济社会各项事业的向前发展,人均地区生产总值不断增加,见下图4。

图4 部分年份及五年规划末人均GDP

二、三次产业结构不断升级,经济结构调整不断优化

文山州经济结构从建州初期的“一、三、二”逐步调整为“三、二、一”。1992年开始,文山紧紧围绕以发展为主题、以结构调整为主线,实现了经济增长与结构调整的良性互动,一、二、三产业协同发展,三次产业内部结构明显升级,所有制结构发生重大变革,经济结构调整取得了明显成效,实现了在不断优化升级中的重大调整。

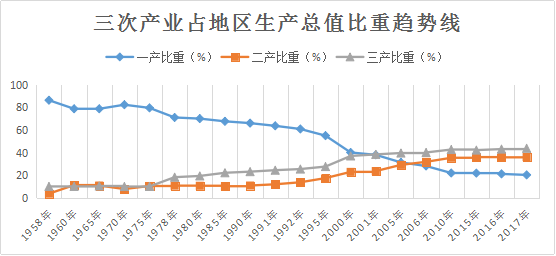

文山建州以来,产业结构随呈现由低级到高级、由严重失衡到基本合理的发展变动轨迹。三次产业增加值比重由1958年的86.4:3.6:10.0调整为2017年的20.2:36.0:43.8。与1958年相比,第一产业比重下降66.2个百分点,第二产业和第三产业比重分别上升32.4和33.8个百分点。加快发展工业和第三产业的一系列政策措施推动了第二、三产业的结构比重明显提高。2017年第二、三产业增加值分别增长11.9%和10.3%(可比价),占地区生产总值的比重达79.8%,对全州经济增长的贡献达到87.4%,拉动地区生产总值增长8.8个百分点(2017年地区生产总值增长10.0%)。第二、三产业总量指标在全省位居第8、7位。经济增长从主要由第一产业带动转为主要由第二、三产业带动,逐渐形成与现阶段经济社会发展相适应的产业结构。全州产业结构的变动有其阶段性特点:

1958—1977年:“一、三、二”和“一、二、三”交替出现的产业发展格局。第一产业比重较大,占比均在75%以上,此阶段文山州都处在支前参战的最前线,文山州“一切为了前线,一切为了胜利”,无暇顾及工业的发展,且受人民生活水平的限制,服务业没有得到应有的重视,第二、三产业结构虽然发生了变化,但比重明显较低,合计不足25%。

1978—1991年:“一、三、二”的产业发展格局,改革开放与战争交汇期,这一时期,虽然受战争影响,经济起伏发展,但在改革开放的大潮下,工业生产在调整中逐渐发展,比重逐渐走高,第三产业发展稳定。1991年,第二产业和第三产业的增加值分别为1.91亿元和3.93亿元,占比分别为11.9%和24.4%,分别比1978年提高1.2和6.2个百分点。

1992—2001年:“一、三、二”调整到“三、一、二”的产业发展格局,文山州跟随全国、全省的改革步伐,集中精力搞建设、抓发展,开始了战后恢复重建,文山州工业开始走上稳步快速发展的轨道,工业生产保持着上升的强劲势头;随着人们生活水平的改善和提高,对服务业的需求大大增加,以前在政府计划限制内的服务业迎来了空前发展的机遇,批发和零售业、住宿和餐饮业迅速崛起,商贸市场不断涌现,居民服务业也有了长足进步。在此背景下,2001年第三产业增加值达30.26亿元,占地区生产总值比重达到38.4%,比1992年提高了13.0个百分点。三次产业比例调整为38.0:23.6:38.4 ,第三产业的比重首次超过第一产业,呈现出“三、一、二”的产业发展格局。

2002—2017年:从“三、一、二”调整到“三、二、一”的产业发展格局,文山州着力调整产业结构,坚持“以农业为基础,加快推进工业化进程,大力发展第三产业”的调整方针,加快产业调整步伐,2006年,第二产业增加值的比重首次超过第一产业,三次产业比重为28.1:31.8:40.1, 产业结构由“三、一、二”转变成“三、二、一”,并且一直保持这样的产业结构形式。具体变动趋势见下图5。

图5三次产业比重变化趋势图

三、工业经济不断升级换代,经济规模发展迅速

文山州工业从建州初的极度薄弱逐步发展到超过农业,与服务业一起成为国民经济发展的主力军。改革开放后,通过体制创新、技术引进、自主创新、淘汰落后,文山不断进行产业结构的优化升级,工业经济逐步从技术含量低、劳动密集、结构单一向劳动密集、技术密集、门类齐全的发展格局转变,成为经济发展主要的推动力。

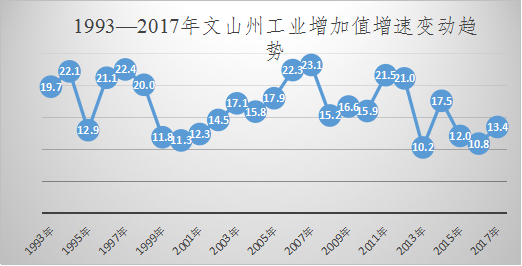

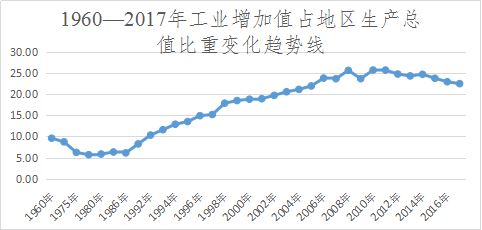

一是工业经济快速增长,比重逐年提升。1993—2017年,文山州工业增加值年均增长速度达到16.5%,25年以来,文山工业经济均保持两位数增长,其中,增长率最高的2007年为23.1%,最低的2013年为10.2%,工业经济呈波动快速增长的态势,具体增长情况见下图6。2017年,文山全部工业增加值占地区生产总值的比重达22.5%,比1978年提高了16.8个百分点,比1992年提高了12.2个百分点,比重稳步提升,具体占比变动趋势见下图7。

图6工业增加值增速变化趋势图

图7 工业占比变动情况

二是经济规模发展迅速,经济总量不断攀升。通过26年的恢复重建,市场经济体制逐步建立,加上工业技术改造和结构调整力度加大,工业生产实现了有质量、有效益的增长。1960年,全州工业增加值仅0.15亿元,到1978年改革开放,文山工业增加值也仅有0.18亿元,到1992年也才突破亿元关口,为1.82亿元;从1993年开始,用7年的时间突破10亿元,1999年达到11.7亿元;到2011年,突破100亿元大关,达到102.82亿元,经济总量呈现不断上升的态势。据初步测算,2017年工业增加值182.21亿元,对地区生产总值的贡献达32.3%,拉动地区生产总值增长3.2个百分点。

四、服务业发展步伐加快,总量不断跃升

随着国民经济持续不断发展,服务业发展越来越受到重视,社会资源迅速流向服务业,城乡交易不断活跃,同时,快速发展的工农业需要更强大的服务业提供服务支撑,导致服务业对文山经济的贡献率不断增大,并超过第二产业。通过第三产业的稳步发展,产业结构逐步趋于合理。

一是三产发展明显加速。建州至战争结束前,文山州与全国、全省相类似,全州上下只重视物质生产领域的发展,忽视甚至限制服务业发展,对金融保险、房地产、社会服务等所谓“非物质生产领域”的活动不仅不予重视,有时还严加限制。1958年全州第三产业增加值为0.17亿元,占地区生产总值的比重仅为10.0%;到1978年改革开放,第三产业增加值也没突破亿元,仅为0.59亿元,很难满足物质生产和居民生活的需要。1992年开始战后恢复发展,正好赶上《中共中央国务院关于加快发展第三产业的决定》的出台,服务业的发展受到了重视,社会资源迅速流向服务业,城乡交易活跃。1992年第三产业的增加值4.48亿元,占地区生产总值的比重提高到25.4%,第三产业进入了一个全新的发展时期。2008年第三产业增加值突破100亿元大关,达到104.41亿元,占地区生产总值的比重提高到41.1%,远超第一产业和第二产业的比重,跃升为第一大产业。2017年第三产业增加值为354.40亿元,占全州地区生产总值的比重达到43.8%。

二是三产内部结构不断优化。随着第三产业前所未有地快速发展,服务业内部结构发生了可喜变化。1993年第三产业中占主要成分的是传统的交通运输、仓储及邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业,其增加值占第三产业的总量接近一半。2017年交通运输、仓储及邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业增加值占第三产业的比重下降。新兴产业,如房地产业增加值从1993年的0.26亿元发展到2017年的25.32亿元,占第三产业的比重从1993年的4.9%上升到2017年的7.1%。金融业随着经济的发展也迅速壮大,2017年增加值达到35.44亿元,相当于1993年的70倍,有力地支持了经济的发展,促进了人民生活质量的改善。

五、民营经济迅速发展,成为主导社会经济发展的主力军

自治州成立60年以来,民营经济得到不断发展,对全州经济社会各个领域的贡献不断提高,在扩大出口、增加财政收入、吸纳就业人员等方面的作用日益明显,在经济社会发展中发挥了不可替代的重要作用,是文山州经济社会发展、促进社会稳定和长治久安、加快全面建成小康社会进程中的一支重要力量。

全州民营经济发展历经三个阶段。一是民营经济初始阶段,1999年民营经济实现增加值14.07亿元,占地区生产总值比重为22.3%,民营经济开始加入文山州社会发展行列;二是民营经济起飞阶段,企业队伍不断壮大,民营企业快速发展,至2003年末,民营经济实现增加值43.99亿元,是1999年的3倍,占地区生产总值的比重提高到43.7%,基本形成以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济体制;三是民营经济壮大阶段,历经18年的经济结构调整后,至2017年末,民营经济实现增加值415.79亿元,是1999年的29倍,占地区生产总值的比重高达51.4%。民营经济勇挑重担,为全州经济保持稳定增长、不断优化产业结构作出了积极贡献,并支撑起全州经济社会发展的半壁江山。

建州60年来,文山州经济建设取得了辉煌成就,国民经济持续稳步发展,产业结构不断优化,但与全国、全省相比,与云南省其他州市、少数民族自治州相比,还有一定的差距。在新常态下,保持经济持续、健康发展,做好产业结构的转型升级至关重要。党的十九大对新时期经济社会发展提出了的新要求,全州要通过转变经济发展方式和完善社会主义市场经济体制,在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上,进一步增强综合经济实力,不断壮大经济总量,力争“十三五”期间年均增速10.0%以上,到2020年全州地区生产总值达到1100亿元。