2000年

以来,

文山州

委

州

政府高度重视民营经济发展,把发展民营经济摆在突出位置,近年来出台了促进民间投资、改革审批、加强财税支持等一系列政策措施,优化发展环境,推动民营经济更好更快发展。在各

级

各部门和民营企业的共同努力下,

全州

民营经济发展稳中有进,对经济增长的贡献日益突出。

一、民营经济发展特点

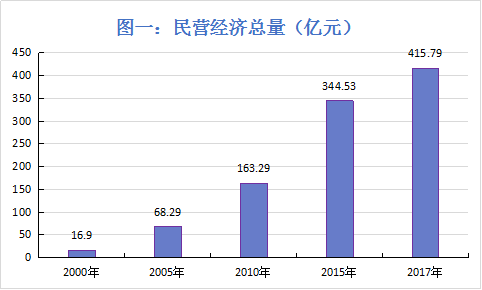

(一)总量规模持续扩张,有效助力经济发展

2000年以来,全州民营经济快速发展,民营经济增加值逐年迈上新台阶。2000年民营经济增加值16.9亿元,2003年突破22.86亿元,2005年跃过57.14亿元,2010年超过163.69亿元,2015年跨过344.53亿元,2017年达到415.79亿元,总量比2000年翻了4.6番。

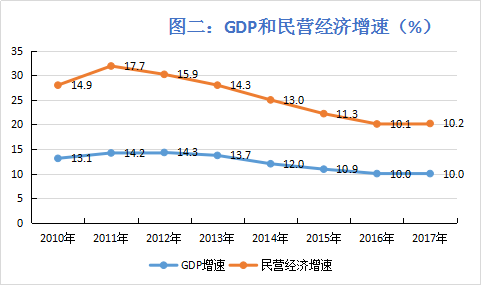

(二)速度平稳较快增长,稳中有进特点明显

2010-2017年,全州民营经济经历了由高速向中高速换挡的发展过程,呈现平稳较快发展趋势。2010年和2011年民营经济增速分别达到14.9%、17.7%,2012年和2013年分别为15.9%、14.3%,2014年和2015年分别为13.0%、11.3%,2016年和2017年分别为10.1%、10.2%,均保持了高于同期GDP增速的发展势头。2010年至2017年,全州民营经济增加值年均增长13.4%,高于同期GDP年均增速1.1个百分点。

(三)比重逐年稳步提高,发展动能不断积累

2000年以来,文山民营经济在国民经济中的地位逐年提高。民营经济占GDP的比重从2000年的23.7%提高到2017年的51.4%,17年间提高了27.7个百分点,年均提高1.6个百分点。其中,从2003年开始,民营经济实现跨越式发展,比重提高到43.7%,2005年提高到45.4%,2010年起,民营经济发展逐渐趋于稳定,占比为49.8%,2011年民营经济开始占据半壁江山,占比过半达到51.6%,2015年和2017年比重分别为51.3%、51.4%。

图三:2000年以来主要年份民营经济增加值占GDP比重

| 年份 |

GDP |

增加值 |

占GDP比重 |

| (亿元) |

(亿元) |

(%) |

| 2000年 |

71.41 |

16.90 |

23.7 |

| 2005年 |

150.28 |

68.29 |

45.4 |

| 2010年 |

328.80 |

163.69 |

49.8 |

| 2015年 |

671.24 |

344.53 |

51.3 |

| 2017年 |

809.11 |

415.79 |

51.4 |

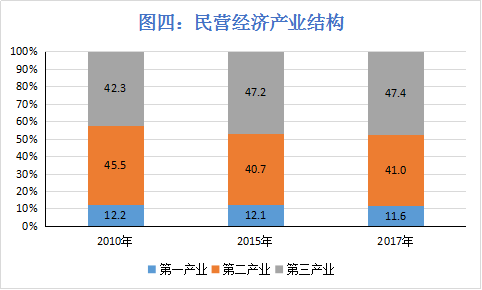

(四)产业发展优化升级,结构调整纵深推进

2010年以来,文山州各级各部门主动适应经济发展新常态,推动民营经济产业结构调整步伐明显加快,呈现“三、二、一”的发展趋势。一是第一产业发展相对稳定,2017年第一产业民营经济增加值占民营经济总量的11.6%,分别比2010年和2015年的12.2%、12.1%回落0.6个、0.5个百分点。二是以现代服务业为代表的第三产业发展迅猛,2017年全州第三产业民营经济增加值占比为47.4%,分别比2010年和2015年的42.3%、47.2%提高5.1个、0.2个百分点。三是第二产业正经历传统产业转型和先进制造业成长的交替过程,2017年第二产业民营经济增加值占比为41.0%,比2010年的45.5%回落4.5个百分点,比2015年的40.7%提高0.3个百分点。

(五)县域竞相协调发展,新空间拓展成效明显

2017年,文山市民营经济总量117.08亿元,继续保持领先优势,砚山县68.39亿元居全州第二位,广南县53.96亿元居全州第三位,富宁县45.91亿元,马关县43.77亿元,丘北县38.28亿元,麻栗坡县30.31亿元,西畴县14.54亿元。2010-2017年,各县(市)民营经济发展较为迅猛,民营经济增加值年均增幅均在10%以上,依次是丘北县(13.9%)、广南县(13.5%)、文山市(13.2%)、马关县(12.8%)、砚山县(12.0%)、麻栗坡县(11.7%)、富宁县(11.5%)、西畴县(10.1%)。

民营经济的快速发展,比重的提升,对各县(市)县域经济发展贡献较为突出。2017年,有五个县(市)民营经济增加值占GDP比重超过50%,依次是砚山县(56.2%)、富宁县(53.1%)、马关县(51.6%)、麻栗坡县(51.4%)和文山市(51.2%)。丘北县(49.3%)和广南县(49.3%)奋起直追,比重将近一半,西畴县比重也接近四成(38.6%)。民营经济贡献率除西畴县为43.9%外,其余7个县(市)贡献率均超过50%,依次是砚山县59.1%,富宁县57.4%,麻栗坡县57.4%,马关县55.8%、广南54.9%、丘北53.3%,文山市52.1%。

二、文山州民营经济发展存在的瓶颈

长期以来,州委、州政府高度重视民营经济发展,相继出台一系列鼓励支持民营经济发展的政策措施,推动民营经济做强做优做大,民营经济已经成为我州经济社会发展的重要组成部分。同时也要看到,我州民营企业发展总体上还存在着诸多瓶颈。

一是创新能力不强、抗风险能力弱、质量效益不高、企业管理粗放、个别企业对环境有污染等问题。大企业、大集团所占比例小,实力不够强。

二是从外部环境看,我州民营企业长期面临的融资难融资贵、劳动力成本逐年上升、生产营商环境不够优化,治污环保成本增加、节能减排任务加重等制约企业发展的问题更加突显。

三是从民营企业内部看,很多企业有转型愿望,但由于资金和技术的限制无力转或无处转,或不愿投资于技术研发和技术引进,存在“不转等死、转型找死”心理。企业科技创新能力不足、人才资源短缺、内部治理结构不完善等问题依然存在。

三、大力推进民营经济发展的几点建议

我州民营企业已经进入由注重数量扩张向注重质量提升转变的新阶段,调整产业结构、加快科技创新、培育自主品牌、转变商业模式、营造“清”、“亲”政商环境,是大力推进我州民营企业加快发展的有效方法和举措。

一要调整优化产业结构。围绕我州经济发展的总体布局,政府要支持和引导民营企业建立现代企业制度,支持民营企业通过改制重组和兼并收购等方式,向规模化、集团化和国际化发展,形成一批“专、精、特、新、强”的民营企业群体。要鼓励支持大力发展先进制造研发、生产性服务业、现代信息技术等新兴产业,继续做好培育大企业、大集团。目前,我州的民营企业大都是小微企业,要招大商、引名企、引成熟企业、引税收贡献大的企业。支持民营企业主动对接行业龙头企业、上市企业和外商投资企业,开展跨行业、跨地区兼并重组和投资合作,形成核心竞争力强、规模效益高的大企业、大集团,全面提升产业层次和优化产业结构。

二要依靠科技创新。抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。要以企业为主体、市场为导向,通过产业技术创新联盟等形式促进各类创新要素向企业集聚,加强对中小企业技术市场创新支持力度,推动科技型企业和高新技术企业加快发展,培育壮大一批在国内甚至是国际具有竞争力的科技领军企业。实施创新驱动战略,关键在于建设以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体,全面提升企业的自主创新能力。民营企业只有坚持走科技创新道路,掌握自主核心技术,发挥民营企业机制灵活的独特优势,注重提升技术标准,打造高科技含量的“撒手锏”产品,才能成功实现企业的跨越发展。

三要转变运营模式。目前新一轮工业革命促生着新的产业、新的技术、新的业态,民营企业要通过“互联网+”的途径实现转型升级,特别是要通过大数据、云计算和物联网,与现代制造业、现代服务业高度融合,从而形成以互联网为基础设施和创新要素的新业态新模式。一是要鼓励“互联网+”协同制造。以智能工厂为发展方向,推进生产装备智能化升级和工艺流程改造,有效支撑制造业智能化转型。鼓励企业基于互联网开展故障预警、远程维护等在线增值服务,实现从制造向“制造+服务”的转型升级。二是要倡导“互联网+”电子商务。引导我州传统商贸流通企业与电子商务企业整合资源,通过搭建电商平台开展“线上转型”。鼓励企业利用电子商务平台的大数据资源,提升企业精准营销能力,优化商圈布局,激发市场消费需求。

四要改善营商环境。转变政府职能、简政放权、改进服务,深化“放管服”改革,创新优化服务,打造便利、公平的市场环境。首先,坚持“护幼、容错、不赦罪”原则,对弱小企业关爱保护、宽容对待、对违法犯罪行为要严惩。尊重纳税人,热情为企业服务,营造“清”、“亲”政商关系。其次,加大政策落实力度,让政策发挥更大效用。要帮助企业用足、用好、用活我州出台的一系列促进民营经济发展的政策措施,打通政策落地最后“一公里”,让改革红利尽快转化为企业发展红利。第三,高度重视民营企业人才队伍建设。消除体制和政策的障碍,在人事管理、职称评聘、政府奖励等方面对民营企业人才公平对待,破除人才流动中的区域、身份、所有制等限制,配套做好社会保障、户籍管理等相关衔接工作,为民营企业发展搭建起人才的桥梁和平台,为促进我州民营经济又好又快发展营造良好的营商环境。